数あるお酒の種類の中でも、製法や素材などにおいて自由度が高すぎる「ジン」というお酒。「ジュニパーベリーで風味付けをした蒸留酒」という条件を守れば、素材については農業由来のものであればほぼ制約はありません。

そのジンにとって必要不可欠である要素「ジュニパーベリー」。何となくのイメージはあるけど、その詳細まで知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。

今回の記事では、そんなジンの素材として使用されるジュニパーベリーに焦点を当てて深掘りしていきたいと思います。

そもそもジュニパーベリーってどんな植物?

ジュニパーベリーとは「ジュニパーの木」に生る「実」のことを指します。ジュニパーの木はその学名を「Juniperus=ジュニペラス」と呼ぶヒノキ科の針葉樹の一族で、和名では「ビャクシン属」と呼ばれます。

一言でジュニパーといってもその種類は数多く、世界中に亜種や変種が60種以上存在すると言われています。

数あるジュニパーの中でも世界中で最も広範囲に分布しているジュニパーベリーと言えば、Juniperus communis = Common Juniper (コモン・ジュニパー)という種を指し、日本語にするとセイヨウネズ (西洋杜松)と呼ばれる種類のものです。

コモン・ジュニパーの木は、日光の当たる場所であれば干ばつ地域などの過酷な状況でも育ち、水はけの良い土壌や岩場で多く自生していたり栽培されています。

低木から育ち、大きい木になると10メートルほどまでの高さとなりますが、苗木から実が採れるくらいに木が育つまでに3~4年の年月が必要となるので、苗を植えたとしても気長に待つ必要がありますね。

ジュニパーの木に生る「ジュニパーベリー」。名前にベリーと入っていてブルーベリーの様な見た目をしてますが、実際はベリーの仲間では無く、むしろスパイスとして分類されます。

棘の様な葉が特徴的で、実は生り始めの18ヶ月くらいまでは緑がかった色をしており、その後、熟してくると鮮やかな青→黒っぽい紫色に変化してきます。

ジュニパーベリーの味と香り

しかし実際にジュニパーベリーを食べたことがある方は意外と少ないのではないでしょうか。

まず香りですが、オイリーな松感を感じられる芳香性を感じられます。そのウッディーな香りは、心身をリフレッシュさせてくれたりリラックス作用を持つと言われています。

口に含んでみると、皮にほのかな甘みがあり、噛むと心地よい苦みとほんのりとした柑橘の様な爽やかさを感じられます。最後の余韻として胡椒のようなスパイシーさが感じられるという、複雑味のある味が特徴的です。ベリーと聞いてイメージするような甘酸っぱさはほぼないと考えてよいでしょう。

ジュニパーベリーの用途

ジュニパーベリーはその香りの高さから様々な場面や用途で使われます。では、その主要な用途をいくつか紹介していきましょう。

ハーブティー

ジュニパーの代表的な用途がハーブティーですね。お湯にジュニパー(と他のハーブ)を浸すことによって香味成分がお湯に溶け出し、数分待つと美味しいハーブティーが出来上がります。

利尿、解毒、胃健などの効用があり、泌尿器系の感染症に効果があるとされています。

ソフトドリンクやシロップ

日本では馴染みの無いジュニパー風味のソフトドリンク。

しかし欧米では近年盛んにその様なドリンクが製造・販売されています。

料理

太古の昔から防腐剤や臭み取りとして使用されてきたジュニパー。肉料理の臭み消しに絶大な効果を発揮します。

特にジビエ料理など肉の臭みが強い料理に、マスキングして中和する方法として役立ちます。

アロマオイル、芳香剤

その甘味と苦味を持つウッディーさから、精油の香りにも利用できます。

アロマディフューザーなどで香りを拡散すると空気が清浄化されるとされています。リラックスしたい時に効果がバツグンですね。

ジン製造

ジンの製造には必須不可欠なボタニカル。EU法のジンの規定においては、ジュニパーベリーの風味を全面に押し出すこと(ジュニパー・フォワーデッド)も、ジンの必須要素として定義されています。

ジュニパーベリーと人類の関わり方 ~ ジンの誕生

では、どのように人類がジュニパーの恩恵を受けてきたのか、駆け足でその歴史を紐解いてみましょう。

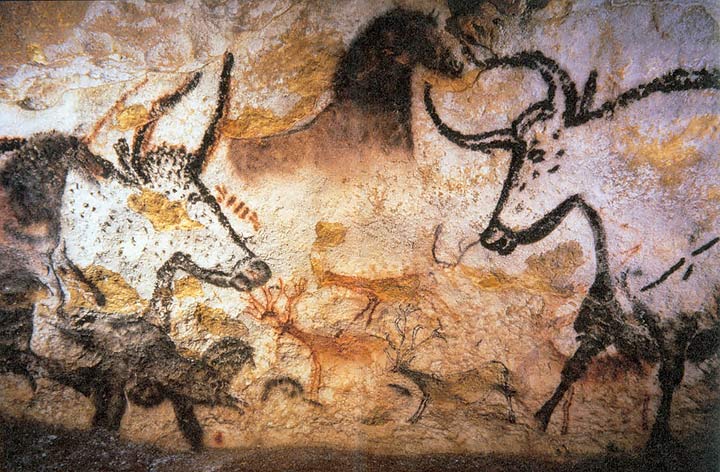

旧石器時代

考古学者たちの研究によると、現在より2万年前の旧石器時代には、人々はその生活にジュニパーを取り入れていたとされています。

その遺物として有名なフランスのラスコー洞窟の壁画。

そこでは、洞窟の内側を照らすために人々がジュニパーの枝に火を点けて灯りを灯していたとされています。それは単に暗い洞窟の中を照らすだけでもなく、ジュニパーを燃やした際に出るアロマ感が珍重されていたかもしれないということです。

その後、最後の氷河期時代が終わった約1万年前には、北半球の至る場所でジュニパーが生育していたということが通説になっています。

紀元前〜中世以前

歴史上初めてジュニパーが文献に現れたのは紀元前1550年頃のエジプト。パピルスに書かれた記録によると、頭痛やサナダムシの感染症の治療に使われていたと記されています。また、紀元前の古代ギリシャにおいても、胃腸痛の治療薬だったという記録があります。

時代が降って西暦70年頃。ローマ帝国時代には、ジュニパーから抽出されたエキスをワインとを混ぜて、胸の病気や咳止めとして利用していたとされます。

また、古代エジプト、ギリシャ、ローマ時代など様々な時代においても、ジュニパーを焚いた時に出る煙が空気を清浄化すると信じられ、儀式や魔除けにも用いられていました。

アラブの人々の間でも、痛み止めの薬としてジュニパーが用いられていました。

中世ヨーロッパ 黒死病の恐怖

そして9世紀〜13世紀頃。中東や北アフリカにおいて、文化・科学・医療などの分野が大きく繁栄した「イスラム黄金時代」という時代がありました。「蒸留器=アランビック」が発明され、蒸留という概念が広がり始めたのもその時代です。

11世紀-12世紀になると、ヨーロッパにも蒸留器が伝来。イタリア人修道士の間で、ワインを蒸留してハーブで風味付けをした薬酒「aqua vitae=生命の水」が造られるようになり、その中にジュニパーも加えられていたとの説もあります。

その後、14世紀になると、地球上の人口を20%減らしたと言われている「ペスト=黒死病」がヨーロッパで猛威をふるうようになります。この時代、ペストに効く決定的な治療法はなかなか発見されず、かねてから薬効効果があるとされていたジュニパーが注目されることとなりました。

ペストは臭気から感染すると信じられており、当時の人々はそれに対抗する方法として、ジュニパーを焚いて空気を清浄しようと試み、町の至る所でジュニパーの煙が立ち上っていたそうです。

このような「ペストマスク」を知っている方もいるでしょう。ペストの時代の象徴的な描写として描かれるこのマスクですが、その不気味な外見とは裏腹に、かぶっている人たちの職業は医師や看護師だったのです。

なぜこのマスクが嘴のような形をしているかというと、この先端部分にジュニパーや他のハーブを入れ、それを通して空気を吸うことによって、ペストの感染を防ぐことができると信じられていたからです。

嗜好品としてのジュニパー

中世以前は主に医療用に用いられていたジュニパー。15-16世紀にまた新たな価値が見出されるようになりました。

まず1つはスパイスとしての価値。大航海時代の当時において、ヨーロッパでも香辛料の交易が盛んになり、アジアや中東原産の香辛料が流通していたものの、胡椒などには莫大な価格が付けられていました。そのような庶民に手の届かないスパイスの代替品としてジュニパーは脚光を浴びました。

そしてもう一つの側面は、「嗜好品」としてのお酒の素材として楽しむというものでした。

ネーデルランド(現在のオランダやベルギーのあたり)で生まれた、「ジュネヴァ」。

ジンの元祖的存在として知られており、オランダ語でジュニパーを意味する「genever」から名付けられました。

ジュネヴァは海を渡ってイギリスでも人気を博し、形を変えて「ジン」という名前で、庶民に愛されるイギリスの代表的なお酒になっていきました。

ジュニパーベリーのバリエーション

では現代に目を戻して、ジュニパーベリーの多様性について見ていきましょう。

一般的な「コモン・ジュニパー」はイギリスやヨーロッパ、北アメリカ大陸などの北半球を中心に分布しています。そして、西半球 / 東半球の両方に生育する唯一の種と言われる程、世界で最も広範囲に分布しています。

ヨーロッパにおいては、コモン・ジュニパーの他に、地中海沿岸に生育している「グリーク・ジュニパー」などが存在します。

北アメリカ大陸だけでも、アメリカ南西部〜メキシコにかけて生育している「アリゲイター・ジュニパー」など、10~20数種類のジュニパの亜種が存在しています。

そして日本を含むアジアでもジュニパーベリーは生育しています。「チャイニーズ・ジュニパー」と呼ばれる大きな括りの種は、中国や韓国、ミャンマー、日本などで見受けることができます。

チャイニーズ・ジュニパーの仲間であるシンパク(真柏)= 深山柏槙 (ミヤマビャクシン)などは、なんと盆栽の木としても人気があるそうなのです。

その他にも日本だけでも10種類近くのジュニパーの亜種が確認されており、日本全土に生育している「ミヤマネズ」や「ネズミサシ」、沖縄の「オキナワハイネズ」など、バリエーションに富んだ生態が見受けられます。

ジンに使用されるジュニパーベリー

ジンに使用されるジュニパーベリーの多くはコモン・ジュニパーです。特にイギリスやヨーロッパがジンの本場であることもあり、地理的に近いヨーロッパ産のコモン・ジュニパーがジン製造の主流になっています。

ジンに使用されるコモン・ジュニパーは、旧ソ連の南東欧の地域がその主要な産地となっています。あまりイメージがわかない地域だとは思いますが、ギリシャの北、アドリア海にほど近い場所にその産地が集まっています。

主な産地の国は、北マケドニア、セルビア(コソボも含む)、アルバニアなど。

また、イタリアのトスカーナ地方も一大産地として有名ですね。

これらの主な生産国で採れたジュニパーは、乾燥させてから世界中の様々な国に輸送されジンの素材となります。日本も例外ではなく、そのようなの産地から輸入したジュニパーをジンづくりに使用しています。

ジンの世界一の生産地であるイギリスにおいても、ジュニパーを輸入している国ということで例外ではありません。イギリスでも自国のジュニパーベリーを使用するメーカーは存在しますが、その数はごく少数と言われています。

一説によると、イギリスでは羊や山羊、鹿の過放牧が急激に進み、彼らがジュニパーベリーを食べることからジュニパーの木が激減して、ジュニパーは育ちにくい土地となったとのことです。

ジュニパーベリーのテロワール化

しかし近年、ジンに使用されるジュニパーの種類において、コモン・ジュニパー一辺倒だった流れが変化しようとしています。有名な産地のジュニパーではなく、地元で採取したジュニパーベリーを使用する「テロワール=土壌性」を打ち出すジンも多く出てきました。

例えば、当ジンラボでも以前にご紹介した『プロセラ・ジン』。南アフリカ・ケニアのジンですが、世界で初めて南半球に到達したジュニパーである「プロセラ・ジュニパー」を使用しています。コモン・ジュニパーとはまた違った風味を打ち出すことに成功している、素晴らしい風味を持つジンですね。

その他にも、南米アルゼンチンの『ボスケ・ジン』。こちらもアンデス山脈のパタゴニアに自生しているジュニパーを手摘みして蒸留。かつてはジンをあまり造っていなかった南米地域から出てきましたが、その風味は世界で評価されているほどクオリティーの高いものです。

最近では、カナダにおいてもジンも地元のジュニパーを使用することがトレンドになってきており、「オンタリオ・テロワール」とラベルに記載するジンがあったりと、ジュニパーのテロワール性を打ち出すジンが増えてきました。

そしてここ日本でも『桜尾Gin limited』が地元広島のネズの実(ネズミサシ)を使用していることが話題になり、国産ジュニパーのイメージがほとんど無い日本において注目を集めました。

日本各地でもジュニパーを育てているつくり手達が増えてきているので、将来はジャパニーズジュニパーを使用したジンがどんどん出てくるかもと思ったら、ワクワクしてきますね!

香味成分の抽出方法

では、ジュニパーベリーの香味成分をどのようにジンに加えられるのか、その風味の抽出方法を見ていきましょう。大きく分けて3通りの方法が考えられます。

スティーピング

最も簡単にできる方法がスティーピングです。スティーピング=浸漬という意味で、ベーススピリッツのアルコールにジュニパーを含むボタニカルを漬け込んで、そのエキスを抽出するというものです。

数時間~数日間まで、つくり手のレシピによって浸漬時間は変わってきます。

蒸留

次は蒸留。アルコールにボタニカルを入れて加熱することによって、煮出しながら風味を抽出していくという工程です。

ボタニカルを浸漬したアルコールをそのまま加熱というレシピもあれば、ボタニカルだけ引き上げてアルコールだけを蒸留する方法や、浸漬はせずに加熱の段階からボタニカルを投入する方法など、つくり手の意図によって浸漬と蒸留の方法は変化します。

ちなみに、蒸留をせずに浸漬だけでボタニカルの風味を抽出して完成するジンもあります。『コンパウンド・ジン』という種類のジンで、蒸留ジンよりもオイリー感が強いとされています。

バスケット法

最後にバスケット法です。「ヴェイパー・インフュージョン」とも呼ばれる手法で、ボタニカルが入ったかご(バスケット)に、蒸留の過程で蒸気となっているアルコールをくぐらせることによって、蒸気にボタニカルの香味を移すという方法です。

この方法を使うと、ボタニカルに熱を加えすぎることがないので、より繊細な風味を抽出することができます。

そして全ての工程に言えることですが、ジュニパーベリーの風味をより抽出するために、実をすりつぶしたり粉末にしたりする工程も一般的ですね。

個性的あふれる ジュニパー風味の抽出方法

ジュニパーの風味をどのようにジンに反映させるかはつくり手によって様々。

製法において工夫するレシピや、ジュニパーの種によってテロワール感を反映させるブランドもありますが、また別の個性的な方法でジュニパーの風味を演出する方法もあります。

例えば、東京クラフトリキュールがつくる『ジュニパー・ボム』。ジュニパー風味があまりにも強烈なジン(製法上、日本の法律ではリキュールに分類される)ですが、その名前の通り「ジュニパー爆弾」的に強烈なジュニパー風味が襲ってきます。

その圧倒的なジュニパー感はどのようにつくられているかというと、ジュニパーの実だけではなく、枝や葉っぱなど、別の部分も使用しているという個性的な方法を採用しています。

また変わった例として、スウェーデンの「ヘルノ蒸溜所」でつくられる『ヘルノ・ジュニパーカスク・ジン』もとても個性的ですね。

このジンは、ジュニパーの木を加工して作ったジュニパー樽の中でジンを約30日間熟成してつくられます。樽熟成の甘い風味と共にジュニパーの風味が強烈に香ってきて、どんなジンとも似ていない風味を感じることができます。

最後に

ジュニパーベリーについてのまとめ、いかがでしたでしょうか。

ジンを楽しむ理解の手がかりとして、多少なりともお役に立てたらと思います。

今回、駆け足で幅広く概要だけをまとめさせて頂きましたが、ジュニパー世界はまだまだ奥深く、一つ一つの章で述べている内容を深く掘り下げようとしたら、どれも本一冊くらい書けるくらい深いテーマを持っています。

それぞれのテーマの深掘りはまたの機会に記事にするので楽しみにしてください。!

参考書籍:

ハーブティー辞典、ジン大全、GIN THE MANUAL、Gin: The Art and Craft of the Artisan Revival

参考リンク

gin Magazine:All you’ll ever need to know about juniper

forest.jrc.ec.europa.eu : Juniperus communis in Europe: distribution, habitat, usage and threats

WOODLAND TRUST : JUNIPER (Juniperus communis)

the Spruce : Juniper Tree Types: How to Find the Best One

Sing Gin : Juniper in Gin : What’s the story?

SIMPLICITY COCKTAILS : HALLOWEEN STORY: THE PLAGUE MASK

リカーページ:歴史から紐解く、“ジン”と“感染症”の意外な関係とは?